[철원] 김시습, 초막동에 은거하며 충신들과 뜻을 모으다

| 1493년 매월당 김시습은 부여 무량사에서 59세로 생을 마쳤다. 조선 최고의 지식인 가운데 한 명인 그의 면모는 사상가, 철학가, 종교인, 문학가, 여행가 등 실로 다양하다. 유교에 바탕을 두었으면서도 불문에 귀의에 <십현담요해> <화엄석제> 등 불교와 관련해 많은 수준 높은 저술을 남겼다. 도교에도 정통한 그는 ‘한국 도교의 鼻祖’로 불린다. 전국을 유람하면서 남긴 시가 남아 있는 것만 2,200수가 넘는다. 최초의 한문소설 <금오신화>와 ‘애민의’‘인군의’ 등 많은 수필도 남겼다. 홍유손은 선생을 기리며 쓴 제문에서 ‘기암괴석과 이름난 물은 공께서 감상하신 뒤에야 비로소 빛나게 되었습니다’라고 했다. 전국 팔도에 선생의 발자취가 남아 있다. 김시습은 지위고하를 막론하고 놀고먹는 이들을 경멸하며 노동의 신성함을 예찬했다. 자리만 누리는 권력자들을 조롱하며 “어떻게 저런 인물이 자리를 맡았나” 하고 한탄했다. 역사 속에서 지조와 광기의 천재로 상징화 된 그는 자유인이며 비판자, 동시에 왕도정치가 구현되는 이상적인 사회를 꿈꿨던 이상가였다. 선생은 스스로를 ‘夢死老’ 즉, ‘꿈꾸다 죽은 늙은이’라고 불렀다. 여기서 착안해 <꿈꾸다 죽은 늙은이- 김시습을 찾아서>라는 기획연재의 제목을 따왔다. 과거 속에서 현재를 돌아보는 인문기행이다. 독자 여러분의 성원과 관심을 부탁드린다. |

선생의 흔적을 엿볼 수 있는 구은사 매월대 매월폭포 등 남아 있어

성종 21년(1490) 가을, 56세의 김시습은 삼각산 중흥사에 불쑥 나타났다. 21세 때인 1455년 수양대군의 왕위찬탈에 격분해 책을 불사르고 길을 떠난 지 35년 만이었다. 중간에도 중흥사에 들렀을지 모르나 기록상에 등장하는 것은 이때이다.

당시 21세의 청년이었던 남효온은 30여 년 위인 김시습이 수락산에 머물 때부터 마음으로 벗을 맺은 상태였다. 그는 27세였던 김일손과 함께 술을 가지고 찾아와 김시습과 밤새 토론했다. 김일손(1464~1498)은 사헌부 집의 김맹의 아들이었다. 김시습과 만났을 때는 홍문관 박사로 있을 때였던 듯하다.

당시 세 사람의 만남 장면은 김일손의 일기를 바탕으로 조카인 김대유(金大有)가 꾸민 <탁영선생연보(濯纓先生年譜)>에 나온다.

‘세 사람은 밤새 담소하고 함께 백운대를 등정하고 도봉에 이르렀는데 무려 닷새 동안을 같이 보내고 헤어졌다. 그때의 담론이 모두 없어져서 전하지 않는데 혹여 기휘(忌諱)하는 바가 있어 그러한 것인지 알 수 없다. 『탁영선생연보』성종 21년 9월 경신’

세 사람은 5일 동안 같이 지내면서 백운대에 오르고 도봉산에도 갔는데 김일손은 그때 나눈 대화나 사연을 별반 기록으로 남기지 않았다는 것이다. 기록에는 없지만 아마 세 사람은 얼마 전 남효온이 마감하고 김일손이 교정을 본 사육신의 이야기를 다룬 <육신전(六臣傳)> 등과 관련한 이야기를 주고 받았을 것으로 보인다.

김시습은 이듬해(1491) 봄까지 중흥사에 머물렀다. 그동안 김일손은 진하사(進賀使) 서장관으로 북경을 다녀왔고, 남효온은 병든 몸이 더욱 쇠약해졌다. 김시습은 양화도에서 뱃길을 이용해 관동으로 돌아가려했다. 남효온과 김일손은 김시습을 위해 송별시를 지었다.

김일손의 ‘설악으로 돌아가는 김시습을 전송하다’라는 시 두 수이다.

‘삼월 양화진에 꽃피고 강물이 굽이치는데 (三月楊花洌水灣)

조각구름, 외로운 학처럼 가는 당신을 보냅니다. (片雲孤鶴送君還)

난초 향기는 바람에 실려 추강(남효온)의 방으로 들고 (芝蘭風入秋江室)

봄 고사리 나는 설악산으로 가는지요. (薇蕨春生雪嶽山)’

‘오세 신동은 도정절(도연명)과 같아 (五歲神童猶靖節)

맑은 풍모는 백 년 뒤 완고함을 염치 있게 바꾸리. (百年淸士可廉頑)

언젠가 나란히 지팡이 짚고 금강산 찾아가 (聯筇他日金剛去)

봉정(설악산) 원두에서 돌문을 두드리리. (鳳頂源頭叩石關)’

김일손이 보기에 김시습은 동진 시절 나라의 멸망을 슬퍼하며 숨었던 정절공(靖節公) 도잠(陶潛·도연명)이었다. 김시습과의 헤어짐을 슬퍼하며 다시 만날 날을 기대하는 마음이 시에서 읽힌다.

남효온도 ‘춘천 옛 집으로 돌아가는 동봉선생을 전송하다’라는 시 두 수를 남겼다. 다음은 첫째 수이다. 아마 흥은지문(동대문) 부근에서 김시습을 만났던 듯하다.

‘우리 군자 보내려고 병든 몸을 일으켜서 (爲送吾君起病身)

흥인문 밖에서 뜨거운 먼지 뒤집어쓰고 있소 (興仁門外觸炎塵)

오늘 밤 헤어지면 하늘 끝으로 가십니까 (天涯離別自今夕)

메밀밭 꽃 앞에서 눈물을 쏟아낼 뿐입니다 (蕎麥花前忍淚人)’

관동으로 간 김시습이 이후 중흥사에 들른 일은 없다. 그는 관동으로 갔다가 부여 무량사로 가 거기서 생을 마쳤기 때문이다.

이야기를 다시 앞으로 돌려보자. 21세의 김시습은 수양대군의 왕위찬탈에 울분을 토하며 중흥사를 떠난 뒤 어디로 갔을까. 그가 발걸음을 옮긴 곳은 강원도 김화 남쪽 복계산 자락의 사곡촌이었다. 지금의 철원군 근남면 사곡리이다. 당시 이곳 초막동에는 영해 박씨 일곱명의 충신들이 은거하고 있었다. 병조판서를 지낸 박계손(1415~1475)은 세조가 즉위하자 이곳으로 와 은거했으며 이름도 백이·숙제에서 따와 숙손(叔孫)으로 고쳤다. 자는 자현(子賢).

박계손의 부친 박도(1396~1459), 숙부인 박제, 형 박인손, 박제의 세 아들인 박규손 박효손 박천손 등이 그들이었다. 이들 외에 조상치도 있었다. 조상치의 자는 자경, 호는 단고 또는 정재였다. 세종 1년에 실시된 증광문과 시험에서 장원으로 합격하며 관직에 진출해 세종의 신임을 얻어 집현전 학사로서 활동했다. 그는 야은 길재의 문인인데 단종이 그를 집현전 부제학에 임명했다. 세조가 왕위에 오른 뒤 예조참판에 임명했으나 사직하고 은거했다.

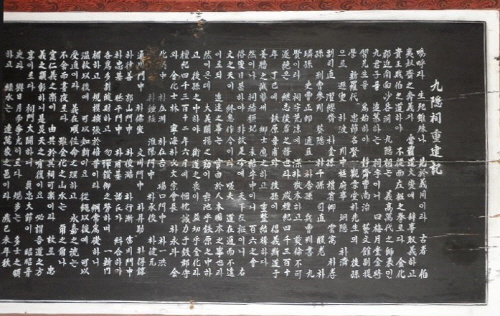

철원 근남면 사곡리에는 김시습과 조상치 그리고 일곱 명의 영해 박씨 충신들을 기리는 사당인 구은사(九隱祠)가 있다. 조선 인조 9년(서기 1631년)에 이르러 이지연(이조참판) 선생 등 여러 선비들이 뜻을 모아 사당을 짓고 매년 4월과 10월에 추모제를 지냈다. 대원군의 서원철폐령 때 철폐되는 비운을 맞았으나, 1921년 사당을 재건하고 6·25전란으로 다시 황폐화된 것을 지방 유지들의 도움으로 1977년 중건하여 오늘에 이르고 있다.

조상치의 묘지(墓誌)에는 ‘세조가 왕위를 물려받자 경상도 영천에 물러가 살면서 일생 동안 서쪽을 향해 앉지 않았다’고 했다. 조상치가 철원 초막동에 있었다는 기록은 나와 있지 않다. 김시습과 관련해서도 마찬가지다. 정확한 기록으로 남아 있는 것은 없다. 그러나 구은사의 존재, 매월대와 매월폭포 등으로 미루어볼 때 김시습과 조상치가 초막동에서 영해 박씨 일가와 만난 것은 사실로 보인다.

김시습, 조상치 박계손 등과 ‘자규사(子規詞)’ 지어

김일손의 ‘조상치의 자규사를 따르다’의 세주(細註)에는 “조상치를 따라 김시습과 박도가 화답하였는데, 김시습이 나를 위하여 외운 것을 전해주었다” 라며 김시습과 조상치가 ‘자규사(子規詞)’를 같이 불렀다는 얘기가 나와 있다. 김시습이 전한 단종의 ‘자규사’는 다음과 같다.

달 밝은 밤 귀촉도 울면 (月白夜蜀魂啾)

시름 못 잊어 다락에 기대었네. (含愁情倚樓頭)

네 울음 슬퍼 내 듣기 괴롭구나 (爾啼悲我聞苦)

네 소리 없으면 내 시름없을 것을 (無爾聲無我愁)

이 세상 괴로운 사람에게 말을 전하노니 (寄語世上苦勞人)

춘삼월에는 자규루에 부디 오르지 마소 (愼莫登春三月子規樓)

조상치가 듣고 따라 불렀다. 다음은 후반부이다.

그 얼굴 외롭고 모습도 초췌하여라 (形單影孤貌憔悴)

우러르고 높이기는커녕 뉘라서 돌아보리 (不肯尊崇誰爾顧)

슬프다, 인간 원한 그 어찌 너뿐이리오 (嗚呼人間寃恨豈獨爾)

충신의사 강개 불평은 (義士忠臣增慷慨激不平)

손꼽아 세지 못할 것을 (屈指難盡數)

김시습이 따라 불렀다. 역시 후반부이다.

깃 떨어진 채 쓸쓸히 돌아갈 곳이 없구나 (落羽蕭蕭無處歸)

뭇 새들도 우러르지 않고 하늘도 돌보지 않으니 (衆鳥不尊天不顧)

어디를 보고 한밤중에 목매어 불평 쏟아낼까 (故向中宵幽咽激不平)

공연히 임금 잃은 신하 적막한데 (空使孤臣寂寞)

깊은 산에 남은 세월 얼마나 세어보았나 (窮山殘更數)

1475년(성종 6년), 병조판서직을 그만두고 은거했던 절의의 인물 박계손(박숙손)이 죽었다. 61세였다. 문천의 초한사 산이동에 묻혔다. 철원 초막동에 은거했던 그는 세조가 자꾸 부르자 함경남도 남부인 문천의 운림산 수한동으로 들어갔다. 찾을 수 없게 더 깊은 산으로 은거한 것이다.

김시습이 남을 위해 쓴 유일한 행장, <병조판서 박공 행장(行狀)>

박계손의 죽음을 접한 김시습은 그의 일생을 기록한 <병조판서 박공 행장(行狀)>을 지었다. 김시습이 남을 위해 쓴 유일한 행장이다.

공이 조정에 있을 때의 휘(諱)는 계손이고, 입산한 뒤의 휘는 숙손이며, 자(字)는 자현(子賢)이다. 단종 조정에 벼슬이 병조판서에 이르렀으며, 경태 6년(세조 원년, 1455년) 김화의 초막동에 은퇴해 조상치와 <자규사(子規詞)>를 주고받았는데, 그 내용이 아주 애처로웠다. 당시에 조정에서 자주 불렀지만, 깊이 은퇴해 자취를 감출 계획으로 부형을 모시고 문천의 운림산 수한동으로 들어가 스스로 포신(逋臣: 죄 짓고 도망간 신하)이라 호하고 스스로 묘지명을 지어 나에게 보여주었다. 나는 그 묘지명을 다 읽기 전에 눈물이 볼을 적셨다. 아아! 억센 풀이 질풍을 만나고 우뚝한 기둥이 파도에 시달렸구나. 위대하다 공이여! 공은 이 세상에서 부끄러움이 없으리라.

그런 뒤 김시습은 박계손의 가계와 생몰·상례·후손에 대해 적고, 다음과 같이 울부짖었다.

나는 산수에 유랑하는 뜨내기여서 세상에서 알아주는 이가 없고 오직 공만이 나를 알아주었는데, 이제는 끝장이구나. 이제는 끝장이구나. 아! 이 세상에서 나는 누구와 짝이 된단 말인가?

철원 근남면 잠곡리에는 매월대와 매월폭포가 있다. 마을 이름도 매월동이고 입구에 있는 식당 이름도 매월가든이었다. 복계산(1057m) 575m 지점에 있는 높이 약 40m의 깎아지른 절벽은 주변의 울창한 송림과 어우러져 장관을 이루는데, 김시습이 이곳에 바둑판을 새겨 놓고 뜻을 같이 하는 아홉 선비들과 바둑을 두며 단종의 복위를 도모했다하여 김시습의 호를 빌려 ‘매월대’라고 부르고 있다.

매월대와 대각선으로 건너편에 있는 매월폭포는 30m에 이르는 물줄기가 시원하다. 요즘에는 물이 많지 않지만 비가 온 뒤에는 쏟아지는 폭포가 제법 장관을 이룬다.

소 종 섭 외산 출생, 부여고-고려대 졸업 전) 시사저널 편집국장 현) 매월당 김시습 기념사업회 회장 현) 인포마스터 사회적전략센터장 저서 <백제의 혼 부여의 얼> 등 |

저작권자 © e부여신문 무단전재 및 재배포 금지